de Joachim Trier

Norvège, 2011, 1h36

Festival de Cannes 2011, Un Certain Regard

Sortie en France le 29 février 2012.

avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner.

Une fin d’été en Norvège, la lumière est belle mais le drame affleure, entre solitude et mal être, où se pose la question du désir de vivre.

Inspiré du roman de Pierre Drieu La Rochelle, Le Feu follet et du film éponyme de Louis Malle, ce film retrace la journée d’Anders, un jeune homme de 34 ans, infiniment triste et désemparé face à la vie. Un mal de vivre d’une autre époque, auquel les événements récents et tragiques de l’été 2011 en Norvège ont redonnées une singulière actualité. L’impression mélancolique est donnée dès le début du film : le passé récent de la ville d’Oslo est évoqué à travers des images « façon super 8 » et les souvenirs de ses habitants s’égrènent au fil des rues parcourues. Dans ces images floues et si anodines, l’imminence du drame est une certitude.

Pendant ces 24 heures, la caméra file Anders, toxicomane en voie de guérison, dans un quotidien apparemment ordinaire. Le propos n’est pas nouveau mais la mise en scène du jeune réalisateur norvégien, Joachim Trier nous offre un très beau film. Le cadre, les plans et surtout la lumière donnent une tonalité particulière où la tension est aussi forte que l’impression de mélancolie générale. Nous sommes le 31 août et l’atmosphère d’une douce fin d’été est saisissante, poignante même.

Sans bavardage inutile, Joachim Trier construit son personnage dans des scènes éloquentes, tantôt très brèves mais n’hésitant pas à étirer certaines d’entre elles pour donner plus d’importance au dialogue ou au découpage. Deux scènes laissent une forte impression.

Lorsqu’Anders arrive à l’improviste chez Thomas, les deux amis commencent à échanger des banalités, cachant leur gêne sous des gestes anodins. Mais lorsqu’enfin ils commencent à vraiment parler, le réalisateur nous amène au cœur de cette conversation, n’hésitant pas à laisser aux personnages le temps d’exprimer des nuances, de faire des retours en arrière. On peut alors arriver au fond des choses, comme on prend rarement le temps de le faire au cinéma. Qu’est-ce que c’est être heureux à l’âge où on confronte la lourdeur du quotidien aux rêves d’autrefois ? Est-il possible, comme on le voulait à l’adolescence, de ne pas être « comme les autres » ? Assis dans un jardin d’enfants, face à la ville en contrebas, les deux hommes parlent avec sincérité.

Un peu plus tard, Anders est à la terrasse d’un café. C’est encore une belle journée d’été, le soleil brille à travers les vitres. Autour de lui, beaucoup de gens sont attablés. Les filles portent des robes légères et les hommes des vêtements de couleurs claires. C’est un moment fragile, suspendu, apaisé, chaleureux. Le brouhaha des conversations est pareil à une musique d’ambiance, au chant des oiseaux dans la campagne. Des phrases en émergent ça et là , disant à la fois le bonheur de l’instant et les manques qui dévorent la tête. Une adolescente fait la liste de ses projets, poème à la Prévert et douce litanie montrant la futilité de cet âge, qui ne se sait pas insouciant Pour Anders, tout est encore possible et l’irrémédiable n’est pas une nécessité.

Mais, on l’aura compris dès les premières images, la solitude est toujours plus étouffante au milieu du bonheur des autres. Anders aura encore à la vivre une autre fois, d’autant plus douloureuse, qu’elle est accompagnée par la tentation. On sait dès lors qu’il n’y aura pas d’issue heureuse, qu’une vie sera gâchée faute d’avoir trouvé du sens.

Le sens de la vie est bien la question posée par Oslo, 31 août, comme elle l’était déjà dans le roman de Drieu La Rochelle. Lorsque le désir n’existe plus, que les repères familiaux ou sociaux sont brouillés, qu’aucune notion vitale n’est en danger et qu’il n’y a pas de croyance, où trouver l’envie de vivre ? Avec une image élégante et lumineuse qui tranche avec la noirceur du propos, le réalisateur plonge le spectateur au cœur de ce manque. Le désarroi contemporain, la solitude de la modernité et l’addiction ne sont que l’expression d’une vie qui n’a plus de sens pour celui qui en a hérité. Joachim Trier ne donne pas de réponse pertinente mais pose la question avec une belle sincérité et un talent certain.

Magali Van Reeth

Signis

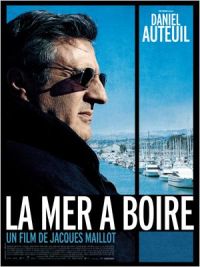

Cette fois, l’ennemi n’est pas un monstre lointain et sans visage, un triple A anonyme, un consortium de banques, la crise mondiale dont tout le monde parle mais que personne ne peut appréhender. Dans La Mer à boire, ce qui fait chuter Georges Pierret, c’est certes un concours de circonstances lié à un contexte économique international, mais c’est aussi une succession de mauvais gestes posés par des gens en chair et en os. Comme si par là Jacques Maillot voulait nous dire que nous sommes tous responsables, à notre niveau, de certains désastres

Cette fois, l’ennemi n’est pas un monstre lointain et sans visage, un triple A anonyme, un consortium de banques, la crise mondiale dont tout le monde parle mais que personne ne peut appréhender. Dans La Mer à boire, ce qui fait chuter Georges Pierret, c’est certes un concours de circonstances lié à un contexte économique international, mais c’est aussi une succession de mauvais gestes posés par des gens en chair et en os. Comme si par là Jacques Maillot voulait nous dire que nous sommes tous responsables, à notre niveau, de certains désastres