de Gerardo Naranjo

Mexique, 2011, 1h53

Festival de Cannes 2011, sélection Un Certain Regard.

Sortie en France le 2 mai 2012.

avec Stephanie Sigman, Noe Hernandez.

A travers le parcours tragique d’une jeune femme aux mains des trafiquants de drogue, le constat déprimant mais lucide de la mainmise des criminels sur l’état mexicain. Du cinéma puissant et rigoureux.

Pour le spectateur, Miss Bala peut être une expérience déprimante par la situation qu’il met en scène. Ce malaise n’est, bien sûr, rien à côté de ce que vivent de trop nombreux Mexicains chaque jour. Le film nous donne pourtant deux bonnes raisons d’espérer. D’abord, il est heureux que le film existe et que certains artistes au Mexique aient eu le courage de dénoncer cet état de fait. Ensuite, la qualité artistique du film est telle qu’on reste soufflé par la maîtrise de la caméra, de la mise en scène et du jeu des acteurs.

Parmi les producteurs de Miss Bala, on trouve les acteurs Gael Garcia Bernal et Diego Luna. Avec le réalisateur Gerardo Naranjo, ils dénoncent la situation catastrophique qui s’est peu à peu installée au Mexique depuis une dizaine d’années. Le marché de la drogue est devenu si productif que les chefs de clan peuvent se permettre de tenir tout le pays et les forces de police par des pots de vin faramineux et un état de terreur quasi permanent sur la population. Parce que le gouvernement en place n’est plus capable de mener une politique sociale cohérente, ni d’assurer la justice, les assassinats de ceux qui tentent de résister, qu’ils soient élus locaux, militaires ou citoyens ordinaires, femmes ou enfants, sont quotidiens.

Miss Bala, c’est Laura, une vingtaine d’années, une famille modeste, à l’abri des tourments politiques. Avec sa copine, elles décident de participer au concours de miss. En se rendant sur place, elle assiste à une fusillade et se retrouve, terrorisée, aux mains des trafiquants de drogue. Tremblante de peur, incapable de réagir, elle devient peu à peu une marionnette aux mains de ceux qui n’ont aucune compassion pour elle.

Si la violence physique (fusillades, viol, tortures, assassinats) est plutôt brève et montrée sans insistance, le film suit la longue descente aux enfers de Laura. Comment une jeune femme « bien » peut se retrouver à faire des choses épouvantables. La souffrance de Laura est palpable, son regard effrayé, sa respiration saccadée et le tremblement de ses jambes traversent le film comme une longue plainte. Avec elle, on ressent parfaitement ce que c’est de ne pas savoir comment agir, d’avoir à choisir entre la peur et le dégoût, le ventre noué et la gorge serrée parce qu’il n’y a plus personne à qui se confier. L’actrice Stephanie Sigman, dont la silhouette souple évoque ces rameaux frêles qu’on ne rompt pas facilement, donne au film une grâce particulière et on reste longtemps hanté par le terrible renoncement que son personnage doit accepter.

Ce qui est féroce et déprimant, ce n’est pas le film mais bien la réalité qu’il montre : un pays corrompu qui sacrifie ses enfants au nom de la cupidité, brouillant l’idée même du bien et du mal pour toute une génération.

Les films de Benoît Jacquot peuvent dérouter certains spectateurs. Il peut être difficile de trouver un lien commun à des films aussi différents que La Fille seule (1995), Le Septième ciel (1997), La Fausse suivante (2000), Adolphe (2002), Villa Amalia (2009) ou Au Fond des bois (2010). Grand lecteur, le cinéaste aime porter des romans à l’écran et dans les romans, il est plus sensible à une ambiance, à des nuances, qu’à la vigueur d’une trame narrative. Pas de militantisme ni de message, si ce n’est le plaisir de faire du cinéma et de le faire en cinéaste amoureux du mouvement, de la lumière, de la mise en scène et du jeu des acteurs.

Les films de Benoît Jacquot peuvent dérouter certains spectateurs. Il peut être difficile de trouver un lien commun à des films aussi différents que La Fille seule (1995), Le Septième ciel (1997), La Fausse suivante (2000), Adolphe (2002), Villa Amalia (2009) ou Au Fond des bois (2010). Grand lecteur, le cinéaste aime porter des romans à l’écran et dans les romans, il est plus sensible à une ambiance, à des nuances, qu’à la vigueur d’une trame narrative. Pas de militantisme ni de message, si ce n’est le plaisir de faire du cinéma et de le faire en cinéaste amoureux du mouvement, de la lumière, de la mise en scène et du jeu des acteurs.

Sur le fond, on peut trouver qu’on n’aura pas appris grand-chose sur la Révolution française. Là n’est pas le propos du réalisateur. Pour Benoît Jacquot, Les Adieux à la reine, c’est avant tout vivre de l’intérieur, jusque dans la lumière particulière de cet été là , l’effritement d’un monde et de ceux qui l’ont incarné.

Sur le fond, on peut trouver qu’on n’aura pas appris grand-chose sur la Révolution française. Là n’est pas le propos du réalisateur. Pour Benoît Jacquot, Les Adieux à la reine, c’est avant tout vivre de l’intérieur, jusque dans la lumière particulière de cet été là , l’effritement d’un monde et de ceux qui l’ont incarné.

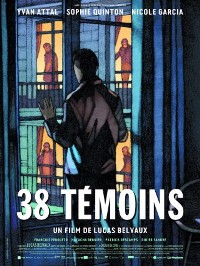

38 témoins a été tourné au Havre, en utilisant au mieux la géographie de la ville. Les scènes alternent entre celles tournées au pied des immeubles, dans les rues aux lignes droites et reposantes, tout en modernité désuète, où chacun reconnait son voisin, où l’architecture est à taille humaine, c’est à dire adapté à l’usage qu’en fait l’homme, à sa mesure. Et les scènes faces à l’océan, les grues du port, les quais immenses, la lumière grise où, les jours de gros temps, le ciel rejoint la mer. Cet immense espace est parcouru par des monstres métalliques venus du monde entier pour ravitailler les habitants de la ville, de toute l’Europe. Ici, chacun est seul face à soi-même, dans un environnement non dompté, où les éléments sont sauvages. Là , Pierre doit guider des bateaux de 200 mètres de long, avec un remorqueur qui semble alors minuscule, jusqu’au quai de déchargement. Tout repose sur lui, comme dans l’enquête sur le meurtre : que peut-il face au silence et à l’incompréhension des autres ?

38 témoins a été tourné au Havre, en utilisant au mieux la géographie de la ville. Les scènes alternent entre celles tournées au pied des immeubles, dans les rues aux lignes droites et reposantes, tout en modernité désuète, où chacun reconnait son voisin, où l’architecture est à taille humaine, c’est à dire adapté à l’usage qu’en fait l’homme, à sa mesure. Et les scènes faces à l’océan, les grues du port, les quais immenses, la lumière grise où, les jours de gros temps, le ciel rejoint la mer. Cet immense espace est parcouru par des monstres métalliques venus du monde entier pour ravitailler les habitants de la ville, de toute l’Europe. Ici, chacun est seul face à soi-même, dans un environnement non dompté, où les éléments sont sauvages. Là , Pierre doit guider des bateaux de 200 mètres de long, avec un remorqueur qui semble alors minuscule, jusqu’au quai de déchargement. Tout repose sur lui, comme dans l’enquête sur le meurtre : que peut-il face au silence et à l’incompréhension des autres ?

Avec ce film, Lucas Belvaux fait de nous, spectateurs, « des témoins de témoins » et nous renvoie à nos propres lâchetés, à nos craintes, à nos mensonges. Mais à travers Pierre, ce personnage digne, droit dans ses bottes de pluie, capable de guider un bateau monstrueux pour l’amener « à bon port », il nous montre une porte de sortie : il est toujours possible d’aller à contre-courant du mutisme ambiant pour parvenir à une meilleure façon de vivre ensemble.

Avec ce film, Lucas Belvaux fait de nous, spectateurs, « des témoins de témoins » et nous renvoie à nos propres lâchetés, à nos craintes, à nos mensonges. Mais à travers Pierre, ce personnage digne, droit dans ses bottes de pluie, capable de guider un bateau monstrueux pour l’amener « à bon port », il nous montre une porte de sortie : il est toujours possible d’aller à contre-courant du mutisme ambiant pour parvenir à une meilleure façon de vivre ensemble.