de Jessica Hausner

Autriche/France/Allemagne, 1h39, 2009.

Sélection officielle Mostra de Venise 2009, prix Signis et prix Fipresci.

sortie France 27 juillet 2011.

avec Sylvie Testud, Bruno Todeschini, Elina Là¶wesohn.

Pourquoi lui et pas moi ? Dans l’ambiance particulière du sanctuaire de Lourdes, où la grâce de Dieu reste un mystère, le film questionne en images les réactions ordinaires de ceux qui cherchent des signes.

Christine est une jeune femme handicapée par une sclérose en plaques qui l’immobilise dans un fauteuil roulant. Ayant déjà participé à un pèlerinage à Rome organisé par l’Ordre de Malte, elle rempile pour Lourdes. Elle n’est pas particulièrement croyante mais elle a vite compris que les pèlerinages et les associations religieuses étaient les seuls endroits où on s’occupait vraiment des handicapés. Elle arrive donc dans ce lieu particulièrement cher aux catholiques sans attente particulière, plutôt en touriste qu’en pèlerin.

Jessica Hausner, jeune réalisatrice autrichienne talentueuse, pose un regard très lucide sur le sanctuaire de Lourdes et ceux qu’on y croise. Le film a été tourné en accord avec les responsables du lieu. Il montre ce qu’on connaît de Lourdes, le recueillement des pèlerins devant la grotte, les longues processions cosmopolites, les messes en plein air, les magasins de souvenirs débordant de plastique, les prières les plus humbles, les handicapés à la piscine, les milliers de cierges. Tout ce qu’on connaît de Lourdes, on le retrouve magnifié par la caméra de Jessica Haussner qui rend bien l’émotion et le trouble de ce lieu unique.

Mais Lourdes est un vrai film et un film excellent parce qu’il met de la fiction dans cet univers archi-connu. Alternant les véritables scènes de foule et l’intimé d’un drame personnel, la réalisatrice montre la grandeur et la puissance de Dieu face à la mesquinerie des croyants. Car il y aura bien un signe de Dieu, un être touché par l’inexplicable. Mais face à cette grâce, tous ne réagissent pas de même façon. Si certains sont dans la joie sincère, d’autres sont dans l’interrogation, voir même la colère : « Pourquoi lui et pas moi ? »

Sylvie Testud interprète avec finesse la fragilité et l’innocence du personnage principal. N’ayant pas d’attente précise, elle reçoit naturellement tout ce que ce séjour lui offre. La distribution très internationale des autres acteurs, participe à rehausser l’ambiance cosmopolite de ce lieu particulier.

Tourné avec une grande maîtrise technique et un véritable élan artistique, Jessica Hausner n’a pas tourné un film religieux mais s’interroge avec finesse sur nos comportements humains. Ce faisant, elle nous met, nous les croyants, devant nos contradictions et nous rappelle de façon fulgurante tout le mystère et la complexité du miracle. Lourdes est avant tout l’histoire d’une libération que nous ne sommes pas tous à même d’accepter !

Au Festival du film de Venise 2009, ce film a obtenu le prix Signis et le prix Fipresci (presse internationale).

« Le jury Signis est heureux de décerner son prix à Jessica Haussner pour son film Lourdes. Non parce qu’il se déroule dans un lieu, par essence, catholique mais parce qu’il soulève des questions qui sont, par essence, celles de tout être humain : la foi, la souffrance physique, l’espérance, les miracles et l’inexplicable. Avec une remarquable maîtrise technique et artistique, la réalisatrice nous amène aux confins de nos attentes humaines, laissant les spectateurs découvrir par eux mêmes la liberté humaine et l’intervention divine. »

Magali Van Reeth

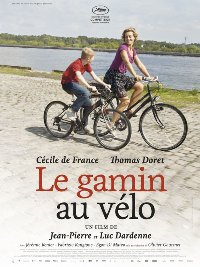

Le Gamin au vélo est l’histoire d’un enfant abandonné par son père. Placé dans un foyer, Cyril se rebelle contre cette vie et met toute son énergie pour combler cette absence. Comme un insecte affolé par la lumière se cogne aux parois de verre de la lampe, il se heurte aux lois du monde, se trompe de cible et, croyant faire mal aux autres, ne blesse que lui-même.

Le Gamin au vélo est l’histoire d’un enfant abandonné par son père. Placé dans un foyer, Cyril se rebelle contre cette vie et met toute son énergie pour combler cette absence. Comme un insecte affolé par la lumière se cogne aux parois de verre de la lampe, il se heurte aux lois du monde, se trompe de cible et, croyant faire mal aux autres, ne blesse que lui-même.